2021. 3. 7

오늘은 2박 3일의 여행을 끝내고 집으로 돌아가야 하기 때문에 마음이 조금은 바빠온다.

일기예보에 비가 온다는 소식도 있었고...

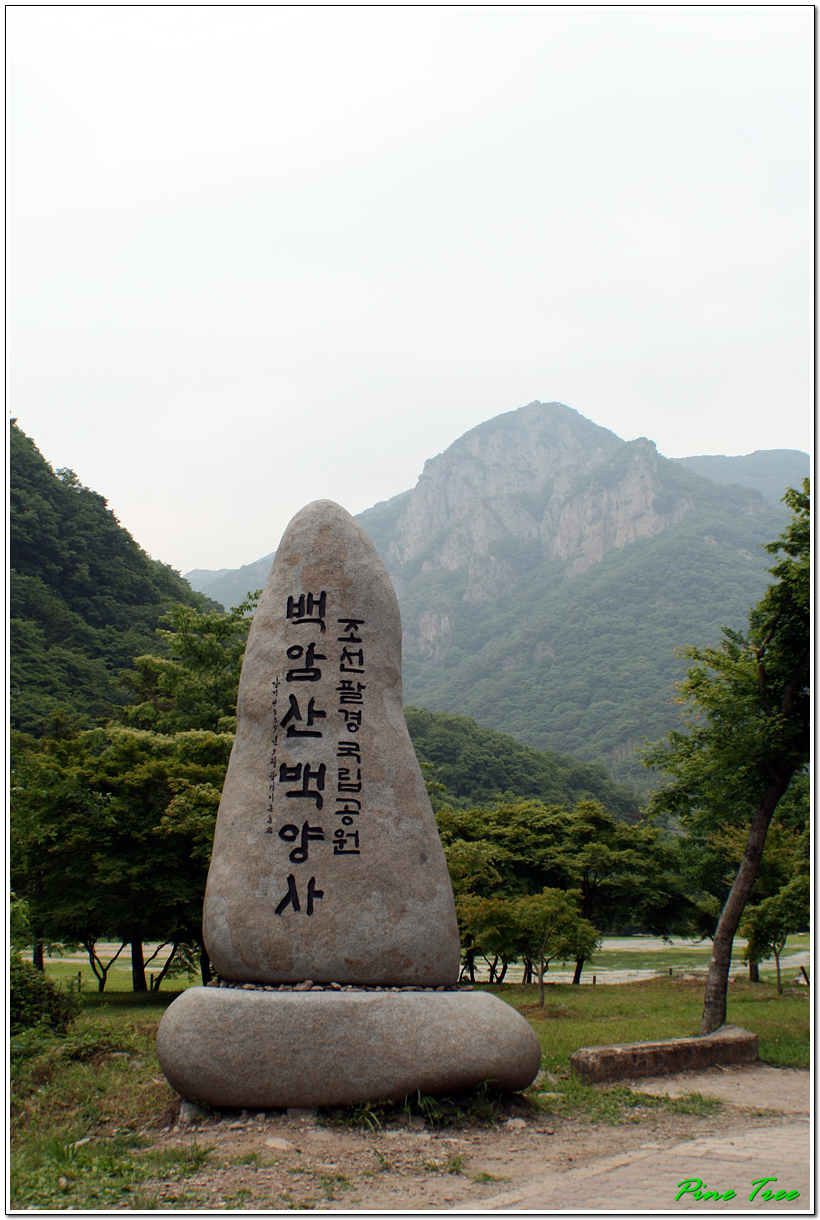

선운사에서 점심을 맛있게 먹고, 백양사로 향한다.

백양사는 1400여년전 백제시대의 고찰로 유구한 역사와 주변의 빼어난 경관으로 이름이 높으며 또한 산내

10여개 암자 중 유서 깊은 운문암은 고려시대 때부터 납자들의 정진도량으로 유명한 곳이다. 다만 우리나라 대부분 사찰들이 그러하듯 백양사 역시 창건과 연혁을 전하는 자료가 충분하게 전하지 않는데다 정토사(淨土寺)·

백암사(白巖寺) 등의 다른 이름으로도 존재했던 사찰이기 때문에 그 역사에 관한 서술은 더욱 신중할 필요가 있다.

백양사가 언제 창건되었으며, 그 창건주가 누구인가를 알아보기 위해 몇 가지 다음의 자료를 검토해 본다.

정도전(鄭道傳, 1337~1398)이 고려말 1337년(우왕 3)에 지었다는 '백암산정토사교루기(白巖山淨土寺橋樓記)'의 일부 내용을 보면, 오직 이 산은 장성군 북쪽 30리에 있는데 그 이름을 백암(白巖)이라 하였으며 암석이 모두 흰 색깔이라서

그렇게 이름 하였다한다. 석벽은 깎아지른 듯 험하고 산봉우리는 중첩하여 맑고 기이하며 웅장한 모습이 실로 이 지역의 명승지가 될 만하므로 신라 때의 어떤 이승(異僧)이 처음으로 절을 짓고 살면서 이름을 백암사(白巖寺)로 하였다.

중국 송나라 경평 연간(423~424)에 이르러 정토선원(淨土禪院)으로 이름을 바꾸었으며 그 문도인 중연선사가 이를 이어 전당과 문무, 방장실, 요사 등 80여 칸을 다시 지었다. 중연선사의 문도가 차례로 전해 오다가 일린(一麟)스님이 그 사찰을 주관하여 처음의 법을 떨어뜨리지 않았다.

1911년 조선총독부가 간행한 '조선사찰사료(朝鮮寺刹史料)'에 실린 '백암산정토산교루기'는 백양사의 창건 내용을

전하는 가장 오래된 자료이며 여기서 백양사 창건과 관련한 몇 가지 중요한 사실을 확인할 수 있다.

먼저 창건은 신라 때 이루어졌고 창건주는 법명은 알 수 없지만, '이승'이라고 표현된 점으로 보아 상당한 이적행(異蹟行)을 해온 승려일 것이라는 점이다.

아울러 백양사의 창건 때 이름은 '백암사'였으며, 창건 이후 얼마 지나지 않아 '정토선원'으로 이름을 바꾸었다는

사실도 확인된다.

또한 창건 이후 중연선사와 일린스님에 의해 백양사의 법맥이 계속 이어져 왔음을 살펴볼 수 있다.

물론 정도전이 지은 이 자료의 모든 내용을 있는 그대로 믿어야 할 것인가는 쉽게 단정 지을 수 없다.

특히 백암사에서 정토선원으로 사찰명이 바뀌는 시기가 중국 남송시대인 5세기 초반이라고 서술한 부분은 시기적으로 검토해야 할 대상이다.

이 시기는 신라의 불교 공인이 이루어지지 않았던 때이며, 더욱이 그 같은 상태에서 신라 스님이 백제 영토에 들어와

사찰을 창건하였다고 볼 수 없기 때문이다.

하지만 백양사의 창건주가 신라 스님이었다는 점 그리고 백암사와 정토선원이라는 본래의 이름을 지니고 있었다는 점은 역사적 사실임에 분명하다.

극렬한 배불론자였던 정도전의 '백암산정토사교루기'가 백양사 창건을 전하는 가장 오래된 기록이라는 사실은 무척

흥미로운 일이기도 하다.

또 이 기록은 이후에도 그대로 전승되어 오다 후대로 내려오면서 그 내용이 좀 더 구체화된다.

일반적으로 통하는 백양사의 유래는 백양사는 백제 무왕때 세워졌다고 전해지는 명찰로 본래 이름은 백암사였고,

1034년 중연선사가 크게 보수한 뒤 정토사로 불려졌다.

조선 선조때 환양선사가 영천암에서 금강경을 설법하는데 수많은 사람이 구름처럼 몰려들었다고 한다.

법회가 3일째 되던 날 하얀 양이 내려와 스님의 설법을 들었고, 7일간 계속되는 법회가 끝난 날 밤 스님의 꿈에 흰 양이 나타나 '나는 천상에서 죄를 짓고 양으로 변했는데 이제 스님의 설법을 듣고 다시 환생하여 천국으로 가게 되었다'고

절을 하였다 한다.

이튿날 영천암 아래에 흰 양이 죽어 있었으며 그 이후 절 이름을 백양사라고 고쳐 불렀다.

일주문

백양사 올라가는길

쌍계루

쌍계루(雙溪樓)는 절의 성보문화재 가운데 가장 오래되었다. 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕 형식이며 백양사의 본 가람으로 들어가는 입구에 자리하고 있다.

이 누각은 1370년에 붕괴된 이후 1377년에 복구되었으며 이 과정에 정도전, 이색 등이 기문을 남겼다. 특히 1381년에 작성된 이색의 '백암산정토사쌍계루기'에 따르면 이 곳에서 두 계곡의 물이 합쳐지므로 '쌍계루'라 이름하였음을

알 수 있다.

사천왕문

범종각

만세루

우화루

대웅전

극락보전

진영각 칠성전

부도군

소요대사 부도

댓글